一、工信部:集中力量攻克共性质量技术问题

由国家制造强国建设战略咨询委员会举办的“2017中国工业质量品牌建设论坛”21日在北京召开。工信部副部长罗文在论坛上表示,要加快破除重点领域质量瓶颈制约,实施质量攻关工程,攻克以智能家电、可穿戴设备、工业机器人、高档数控机床、国产大飞机、先进基础材料为重点的共性质量技术问题,推动中国制造业向中高端迈进。

质量品牌历来是构成一个国家制造业核心竞争力的基本要素。中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,必须把推动发展的立足点转到提高质量上来,加快培育以质量为核心的竞争新优势。“但中国部分产品在质量安全性、稳定性和一致性方面与国际先进水平仍有较大差距,质量检测、技术评价等质量基础能力建设滞后”。罗文表示,中国在制造强国建设过程中,提升质量品牌任重而道远。

罗文在论坛上还表示,工信部将推广先进质量管理技术和方法,开展质量标杆和领先企业示范活动,全面提升产品质量、工程质量和服务质量。

二、济南二机床研发项目荣获2017年度中国机械工业科学技术奖一等奖

近日,“2017年中国机械工程学会年会”在济南召开。会上,中国机械工业联合会和中国机械工程学会联合颁发了2017年度中国机械工业科学技术奖,济二机床“大型伺服压力机及伺服冲压生产线关键技术与装备”项目荣获2017年度中国机械工业科学技术奖一等奖。

济二通过自主创新,加强与用户的合作攻关,在大型伺服压力机传动系统等涉及多学科交叉的高技术领域取得了重大突破,实现了不同拉伸性能材料的高质量、高效率共线生产。自主研发的大型伺服压力机通过对加工曲线任意编程,实现对成形速度、成形力的控制,适应汽车工业不断发展的需求;伺服冲压生产线主要技术性能达到同类产品国际先进水平,打破了德、日技术垄断,全面提升了国产冲压装备的整体技术水平和国际竞争实力。

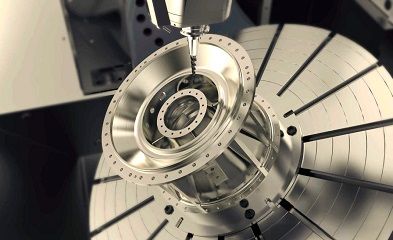

三、“跨代飞机大型复杂构件数控加工关键技术应用”获中国机械科技特等奖

近日,由航空工业成飞和北京航空航天大学共同完成的科技成果“跨代飞机大型复杂构件高质高效数控加工过程关键技术及应用”,获得2017年度中国机械工业科学技术奖特等奖。

此科技成果由成飞联合北京航空航天大学组成研发团队,针对新一代飞机大型复杂构件数控加工过程存在的加工失稳、损伤和变形三大难题,历经10年研究攻关,突破了关键技术,形成了支持新一代飞机研制的数控加工关键技术体系和核心能力。开发的数控加工关键技术体系,以加工过程预适调控为核心,形成了大型复杂构件稳定高速铣削加工技术、切削力/热载荷均衡预适调控的低损伤加工工艺、残余应力及加工变形预测控制技术,大幅提升了新一代飞机大型复杂构件数控加工效率和质量稳定性。

四、辽宁国家机器人创新中心年底前有望获批

辽宁省工信委介绍,辽宁正在实施智能制造工程,重点推进100户省级智能制造及智能服务试点示范项目,已发起成立了辽宁省智能制造协作联盟;实施服务型制造专项行动,目前辽宁共有两个国家服务型制造示范企业、4个示范项目和3个示范平台;实施绿色制造工程,全省有7户企业被工信部评为“绿色工厂”;实施工业强基工程,全年推进50个工业强基工程重点项目。

辽宁省工信委透露,国家机器人创新中心有望年底前获批。在推进两化融合方面,东软集团和沈阳机床成为国家制造业与互联网融合发展试点。

此前,国务院发布了关于深入推进实施新一轮东北振兴战略加快推动东北地区经济企稳向好若干重要举措的意见,提出支持在东北地区组建国家机器人创新中心。在布局国家实验室、大科学装置等重大创新基础设施时向东北地区倾斜。机器人是《中国制造2025》重点建设的十大领域之一,国家机器人创新中心已经列入国家制造业创新中心建设领域总体布局。

五、日本机器人厂商寻求与中企合作提高全球竞争力

据日媒报道,安川电机2015年与美的集团展开合作,一直面向美的工厂开发使用机器人的自动化系统,今后将致力于自动化系统的对外销售。安川电机中国高管表示:“中国的工厂与日本不同,每个工厂的规模都非常大,转向自动化的相关需求庞大”。

国际机器人联盟的数据显示,中国的工业机器人销量2015年已经占全球市场的30%左右。预计2019年将达到40%。日本出口的工业机器人(7至9月出口额为1476亿日元)也有一半是面向中国。日本厂商的业绩与在中国市场的动向息息相关。采用日本机器人的中国某零部件企业的高管肯定地表示,引进机器人“是为了提高自家产品的质量,从而在全球竞争中取胜”。该公司在向美国企业供应零部件,据说“现在中国能生产出比美国便宜、质量与美国产品相当的产品”。该公司的订单在持续增加。

此外,川崎重工业今年也开始在中国生产能与人共同作业的合作型机器人“duAro”。预计本年度将在与当地生产运输机的合作企业的合资工厂生产1000台。川崎重工机器人业务中心的桥本康彦认为:“今后需求还将扩大到工厂以外的写字楼和店铺”。重视在日本生产的发那科也在与当地企业合作开展服务业务。