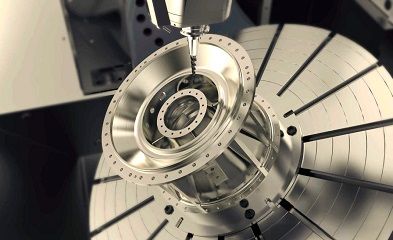

【悉恩悉机床网】3月29日上午,广汽三菱汽车有限公司发动机及整车技改项目在长沙经开区正式开工。这家占地300多亩的发动机工厂,将建设发动机组装及缸体、缸盖机加工生产线,引进生产最先进的三菱发动机,搭载在现有车型及新车型上。项目一期规划年产能15万台,将于2018年下半年正式投产。

这一项目的顺利落地,标志着广汽三菱向完善的全领域高端汽车企业迈进,而作为智能化、高端化、绿色化的先进制造业的代表,广汽三菱发动机及整车技改项目的实施,也将对湖南和长沙制造业的转型升级具有重要的引领作用。

在长沙经开区,智能制造正强力推动制造产业发展。在上汽大众长沙工厂,车身车间可实现4种车型的混线生产。车身车间里使用了719台机器人,按照上汽大众计算标准,自动化率可达86%;在博世长沙公司,数十平方米的区域内,“U”形设置了34个工位,既实现了集约化、智能化发展,又提升了单位面积产值。

通过“机器换人”,长沙经开区开启新一轮工业革命。截至去年底,长沙经开区智能制造产业已成功创建国家、省市级智能制造试点示范企业、车间达36家(个),博世工业4.0示范基地、三一智慧工厂和ECC企业控制中心、铁建重工全电脑三臂凿岩台车等成为智能制造引领标杆。

新的一年,长沙经开区瞄准“率先打造国家智能制造中心,率先建设5000亿国家级园区”目标,坚定发展实体经济不动摇,大力实施先进智能制造和现代服务业“双轮驱动”,推进智慧园区和人才高地“双臂支撑”,打造“智能制造第一区”。今年1-2月,长沙经开区主要指标保持20%以上的高增长,顺利实现开门红。

引入智能机器人,提高自动化水平

当今,业内人士认为,尽管智能制造含义广泛,涵盖数字化、信息化、智能化等多方面的内容。但毋庸置疑,机器换人仍是园区、产业、企业迈向智能制造的必经之路,也是智能制造最显性的特征。从战略层面来看,机器换人,是推动传统制造业实现产业转型升级的一项重要举措,也是“工业4.0”与《中国制造2025》中描述智能制造所必备的元素。然而,机器换人,并不是简单的用机器代替人工作业,而是将一些危险性高、枯燥、机械式的工种用机器替换,人工流向更具技术性和智慧型的岗位。企业在这个过程中,既能解决人口红利减少带来的困扰,又能通过引入机器,提高生产效率和产品质量,一举两得,何乐而不为?

在这方面,长沙经开区的企业走在了前面。日前,广汽三菱总装车间配备了一套立体空中物流系统,让广汽三菱实现了一辆新车从物料填补到总装下线的自动运输,地面也同样实现了自动化运输。一台台具有同行业领先水平的自动导引小车(AGV),沿着特制轨道徐行。该小车采用可靠安全的磁导航,小车四周均有防碰撞感应,具有自动调速、自动定位车身的功能,尽可能地减轻员工劳动强度,大大提高了装配精度。焊装车间装备有199台定位精准、性能可靠的机器人,一伸一屈间,一个汽车的外壳已经焊接成型。据介绍,投产之初,厂房就引进了全球先进的自动化技术设备,进行技术升级改造,提升生产设备的“刚性”水准。

据介绍,目前广汽三菱一小时可下线30辆新车,今年6月份将提升至33辆,而且可以不停线换型,实现欧蓝德等三款车型混线生产。随着市场的开拓和生产节拍的加快,今年广汽三菱三款车型产能将达到15万辆。

作为园区最大的主导产业,汽车产业对产能的高度需求让机器替代人工拥有广泛的运用空间与市场潜力。目前,除了广汽三菱,上汽大众、广汽菲克等整车企业的机器运用已深入零部件装配、喷涂、烘干、检测、成品入库等多个环节,其中广汽菲克焊装车间拥有机器人459台,自动化率达65%。作为去年产值突破100亿元的车企之一,上汽大众长沙工厂目前已实现了多样化混线生产,车身车间可实现4种车型的混线生产。在车身车间,使用了719台机器人,按照上汽大众计算标准,自动化率可以达到86%。

上汽大众长沙工厂每分钟就能下线一辆合格整车,被称为“分钟工厂”。这样的汽车平台模块化,就像乐高玩具一样,安装越来越简单,适用性越来越广,越来越多的车能共享一个平台,在这之上衍生各种类型的车辆。按照当前的生产速度,今年上汽大众长沙工厂年产量将达到28万辆,将成为中南地区最大的汽车生产厂商。

为装备制造企业定制生产机器人

据了解,长沙工厂之所以能落地长沙经开区,一方面是出于国家战略、产业政策和交通优势的考虑,另一方面是看中长沙经开区完善的汽车产业配套。这一番论述,也成为长沙经开区“机器换人规模投入、运用广泛、上下游齐备、全产业链共同发展”等特点的最好注脚。

湖南蓝天机器人科技有限公司作为工业机器人制造企业,已实现了机器人从“引入到输出”的转变。蓝天机器人以焊接起家,十年来一直脚踏实地钻研技术,和以色列WELDOT公司合作研发的等离子复合焊接技术能将焊接效率提升三倍以上,颠覆了行业格局。

无论是在工程机械行业,还是在汽车产业,焊接是最基础的工艺,也是最重要、需求量最大的工艺。在长沙经开区,中联工起、长丰猎豹、佛吉亚均有湖南蓝天机器人科技有限公司提供的产品。用机器来焊接,既可以24小时全天候不间断作业,提高生产效率,也可为下游企业降低生产成本。

值得一提的是,蓝天机器人率先在全国推出带3D视觉的机器人焊接系统。这个系统为机器人配备了3D相机及相关软件,相当于为机器人加上了眼睛。通过3D相机,机器人可以自动定位、自动寻找焊缝。相比一般的机器人焊接系统,3D系统的优势在于:解决了工件的下料、装配及定位误差,大比例减少操作者的重复编程时间,使机器人的重复工作稳定性、可靠性大幅增强,从而极大提高了生产效率和焊接质量。另外,蓝天机器人正在向智能搬运领域进军。其研发出的国内第一款电动助力机械臂,极大地减轻了工人劳动强度,提高了效率。

2015年,湖南宇环智能装备有限公司成为长沙智能制造首批试点示范项目企业,2016年,又被认定为湖南省智能制造示范企业。该公司立足于应用高档数控机床与工业机器人的制造领域,研发配套的自动化和智能化的装备,并为汽车行业、轨道交通、微电子、机械加工行业、量具行业、冰刀行业等相关行业的用户量身定制,提供在智能成套设备及其功能零部件的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务等方面的解决方案,现已成为中车集团等企业的重要生产设备供应商。

宇环智能产品更多是走定制化道路。在研发新产品和生产线时,需要以客户需求为导向,并融入更多智能的因素。比如使用传感技术对设备和生产数据进行实时收集和分析,实现产品的网络化和信息化;使用3D视觉代替传统的视觉,使产品识别技术更接近人的判断等。

顶层设计,打造工业4.0解决方案供应商

在智能制造成为制造业的主流时,对长沙经开区而言,这是一种趋势和挑战;对装备制造企业来说,这是一个商机,另一端连接着一个广阔的市场。“机器换人”不能单纯、独立地存在和发展,要朝着数字化、信息化、智能化方向迈进。因此,推动有实力、有条件的装备制造企业从产品制造商向智能制造解决方案供应商转变,是明智的选择。

长沙经开区作为工程机械和汽车产业的集聚区,龙头企业云集,实力雄厚。一大批企业依托技术创新、模式创新和管理创新,谋求“裂变发展”,转型升级。但在转型升级的过程中,园区要做好顶层设计,有序地引导企业提升设计、生产、产品和服务等全生产链智能化水平,成为助推园区打造“智能制造第一区”的新引擎。

宇环智能除了智能化装备的定制服务之外,还开辟了数字化车间的定制服务。而真正的集大成者当属博世长沙公司。经过一年多的“摸石头过河”后,湖南首条工业4.0生产线投入使用,博世也成为屈指可数的工业4.0解决方案的卓越供应商。这条基于博世的物联网云,让工厂原本的所有信息孤岛实现连通的工业4.0生产线,可以被拆分成很多基础模块,模拟不同的企业形态。

据了解,生产线呈“U”形排列,34个工位,仅用了5台机器人,两个工人,便完成了原料自动喂补到成品集成各个工序。而生产线上设置的15个照相系统,将采集的相关数据自动上传到博世的数据存储平台。新生产线比传统生产线大幅度地减少了普通操作人员,生产效率提升30%以上,质量提升约30%以上。

未来,长沙经开区将抢抓“中国制造2025”、湖南“创新引领 开放崛起”战略和长沙创建国家中心城市等机遇,出台扶持政策,完善服务体系,构建智能制造科研人才专家库,推进智能制造产业园建设,加紧引进一批智能制造重点项目,培育一批智能制造示范企业,改造提升一批传统企业,逐步打造完整的智能制造产业链,推动产业迈向中高端,让长沙经开区成为湖南最亮眼的智能制造名片。

来源:长沙晚报

2017/3/30